신동숙의 글밭/하루에 한 걸음 한 마음

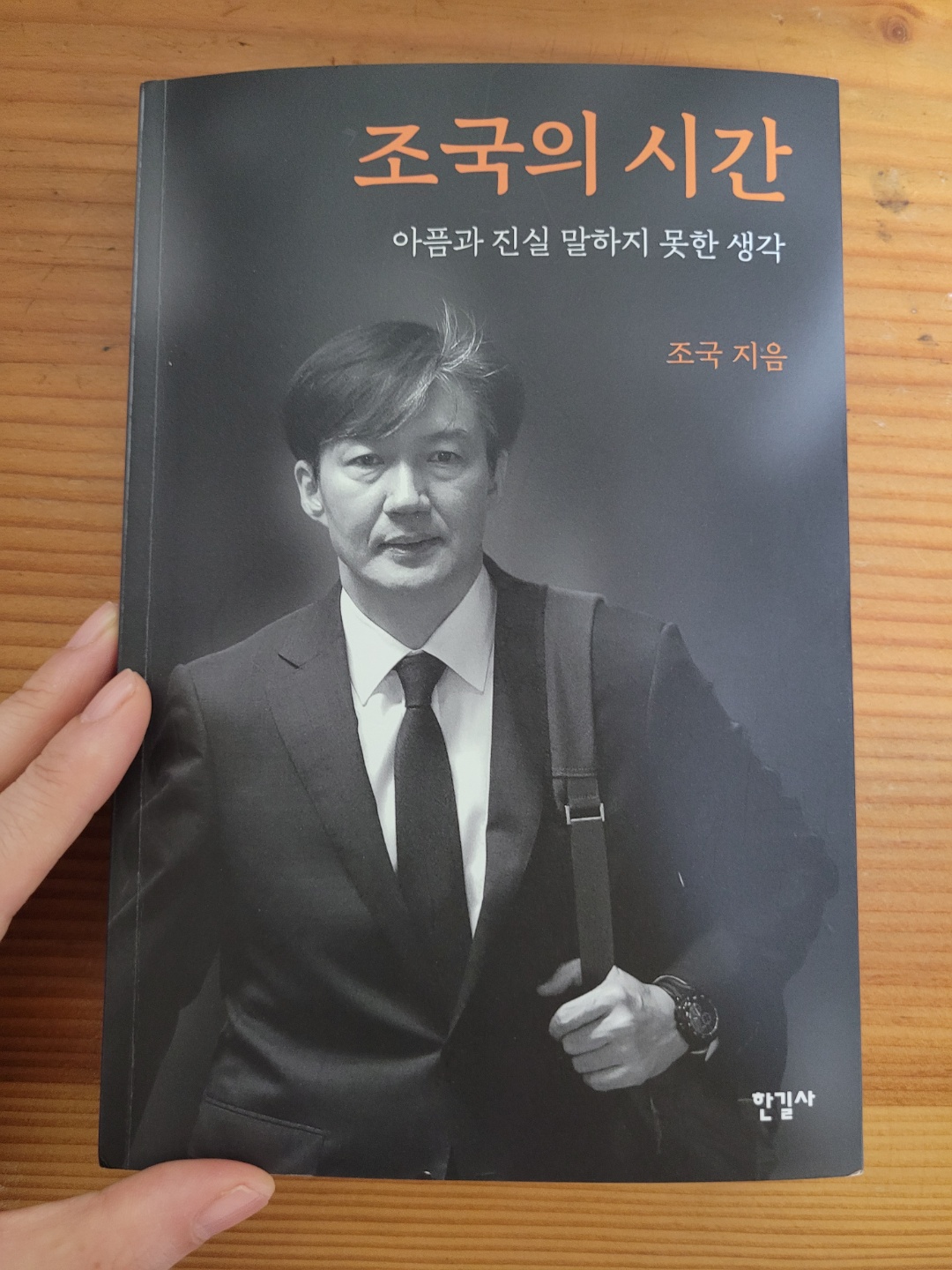

기말고사가 끝나면 <조국의 시간>을 읽기로 했다

한종호

2021. 6. 14. 07:07

요즘은 학생들 기말고사 기간이라고 한다. 학교에서도 코로나 안전 수칙을 잘 지키느라 등교하는 날이 많지 않다.

고1이 된 딸아이가 가끔 침대에 모로 누워서 귀로만 듣는 온라인 수업이 절반이래도, 돌아오는 시험날은 나가는 월세와 월급처럼 어김이 없다.

그 옛날 야간자율학습을 마치고 버스에서 내리면, 혼자서 집으로 걸어가는 밤길이 어둑했다. 동대신동 영주터널 사거리 신호등 앞에서 멈추어 서면, 언제나 고개를 들어 밤하늘을 먼저 살피다가, 머리 위에는 달이 혼자서도 밝고, 바로 옆으로 우뚝 보이는 혜광고등학교 창문들마다 그 늦은 시간까지도 불이 꺼지지 않았다.

거기서 그대로 북녘 하늘로 가로선을 그으면, 저 멀리 대청공원 6·25충혼탑 꼭대기에 작은 불빛들이 마치 작은 별빛 같았는데, 가만히 보고 있으면 내 두 눈도 따라서 깜빡이다가 지우듯 고개를 돌리고, 언제쯤 저 학교 창문에 불빛들이 꺼질런지, 달이 가는 길을 궁금해하다 보면 잠시 무서움도 잊을 수 있었다.

밤새 어둡고 쓸쓸한 시간을 어떻게 견디나, 방바닥에 누워서도 그런저런 생각을 꽃 피우다가 잠이 들던 나의 학창시절 이야기다.

내가 태어나서 자란 서대신동과 동대신동은 산새와 지새가 둥그런 교육 마을이라 불리었다. 그대로 둥근 하늘을 머리 위에 이고 살아가던 조용한 마을이었는데, 지금은 무분별한 재개발로 인해 곳곳에 고층 아파트가 볼썽사납게 세워지면서, 나의 어린 시절 그 끝없는 한 폭의 하늘을 뚝뚝 끊어놓았다. 하지만 가슴속에선 언제든지 어릴적 뛰놀던 서대신동 바위산 위에서 바라보던 그 커다랗고 밝은 하늘이 펼쳐진다.

고향 마을을 감싸 돌던 구덕산과 푸른 부산항 앞바다도 밤에는 잠을 자는지 늘 깨어 있는지, 이 나이가 되어서도 여전히 알 수는 없지만, 아마 오늘밤에도 달은 어김없이 그 밤길을 혼자서 걷고 있겠다.