좋은 글을 읽는 것은 저자가 걸은 사유의 길을 따라 걷는 것과 같지요. 애쓰며 걸은 걸음, 때로는 어디로 내디뎌야 할지 몰라 머뭇거린 장소들, 어떤 경우에는 비틀거리며 걷느라 깊이 패인 자국들로 다양하지만 뒤따라 걷는 이는 그저 여유로울 수밖에 없지요. 그이의 수고 덕분입니다. 오랜 사유의 흔적들에는 알맞이 이정표들이 있고 넉넉히 쉬며 목축일 수 있는 샘이 적당한 간격으로 표시되어 있습니다. 길 잃을 염려는 없고 세워진 이정표들을 들여다보면 걸음에 담겨진 다짐과 시간의 무게를 뭉근하게 느낄 수도 있습니다.

멈추지 않을 듯 했던 여름이 슬며시 물러나며 가을이 시작되는 때에 마치 저자와 산책하듯 《그대는 한송이 꽃》을 읽으며 행복한 시간을 가졌습니다. <꽃>은 지인들과 대화하거나 편지를 나누며 그때그때 사유를 자아내는 흔적들이 모여 있었습니다. 어떤 주제를 중심으로 모은 것이 아닌지라 굳이 집중해서 한 번에 읽지 않아도 되었기에 하루에 두어 번 잠깐씩 책을 펼쳐 눈에 띄는 제목에 따라 음미했습니다. 곰삭일 글들인지라 더 천천히 읽어야하건만 그이가 보여준 새로운 세계가 궁금해 또 열어보곤 했지요.

그이의 글을 읽노라면 탐미할 몇 가지가 늘 등장합니다. 먼저는 가볍게 흩어지는 언어들에 끌려다니는 나를 멈추게 하고는 이 땅의 사람들이 오래 입에 담았던 우리말들입니다.

괴덕부리지 않는다, 도붓장수 개 후리듯, 좀 푼푼하게 쓰며, 지질러 놓는 등등의 낱말들이 뜻하는 바를 생각하며 입으로 읊으면 시끄러운 문명의 포로가 되어 분리되었던 아득한 과거와 연결되는 느낌을 얻지요. 그덕에 나의 부박한 생각과 언어들, 가뭇없이 흩어지는 가벼움들이 소중한 무게를 지닌 듯 안정되곤 하지요.

또 하나는 그이가 표시해 놓은 이정표들입니다. 사람이 이 땅에서 겪는 일들이 비슷해서이기도 하고, 같은 시대와 공간을 부대끼며 살아서인가요? 마음 속에서 혼돈을 일으키는, 그러나 언어로는 드러나지 않는 어슴푸레한 것들을 그는 분명한 언어로 드러내고 친절하게 방향표시까지 해놓습니다. 잘못 가고 있으면서도 이제껏 걸은 걸음이 아깝다며 여전히 고집부리는 제게 지적하는 손가락이 아니라 거울처럼 다가와서 슬쩍 비추고는 말없이 지나치는 셈입니다. 예를 들며 이렇지요.

* 삶이 누추해지는 것은 지켜야 할 자아가 너무 강하기 때문일 거예요. 지나온 삶의 퇴적물인 자아는 마치 프랑켄슈타인처럼 자율적으로 움직이려 하지요!

* ‘나’라고 생각하고 주장하고 아끼고 싶어하는 자아가 기실은 지난 시간들 흘러가지 못해 남겨진 퇴적물이라는 말은 그간의 착각과 어리석음을 선명하게 보여줍니다. 그리고 저 스스로 제 걸음이 어떤지 묻게 하지요.

* 시리아에서 화학무기로 죽어가는 볼 발간 어린 소녀들의 모습을 보면 절망스럽기도 하지만 ‘개구리의 시끄러운 울음소리 때문에 자신의 아름다운 노래가 들리지 않는다고 불평하는 꾀꼬리에게 하나님은 가서 노래를 계속하려므나. 네가 노래를 부르지 않으니까 개구리의 울음소리가 더욱 시끄럽잖니’ 라고 말씀하셨다며 우리들이 불러야 할 아름다운 노래를 포기하지 말라고 속삭입니다.

찾아낼 수 있는 수많은 실망거리, 핑계댈 수 있는 많은 모순들, 넉넉히 둘러댈 수 있는 분노의 이유들로 짓눌린 영혼을 나무라지 않는 그이의 진술은 읽는 이로 하여금 다시금 천천히 일어나 마치 아무 일도 없던 것처럼 다음 걸음을 걷게 합니다.

그이가 서문에서 사금찾는 이야기를 했듯, 제게 그이는 사람을 찾는 사람입니다. 역사 속에서 수많은 책과 문장과 영화 이야기에서 그는 ‘사람’으로 살아가고자 비극적 운명 앞에서도 걸음을 포기하지 않은 사람들의 이야기를 찾아내어 들려줍니다. 《 체리꽃 향기》에서 그리스 비극의 이야기에서 이냐치오 실로네의 《빵과 포도주》에서, 《인간의 대지》와 《아이리스》에서, 피에르 신부와 카잔차키스에게서 일식상존이라 할지라도 ‘사람’이려는 걸음의 묵직하고도 지워지지 않는 향을 전해줍니다.

* 파시스트 정권에 저항하다 붙잡혀 고문 끝에 죽은 아들 무리카의 장례식장에서 늙은 아버지는 비통한 감정을 애써 감추며 조문 온 이들에게 술과 빵을 권하며 담담하게 말합니다. 나를 도와 이 빵을 만든 곡식의 씨를 뿌리고 김을 매고 탈곡을 하고 빻은 건 바로 그 앱니다. 어서 드십시오. 이건 그 아이의 빵이에요. 나를 도와 포도나무의 가지를 치고 물을 주고 잡초를 뽑고 따들여여서 이 포도주를 빚은 건 바로 그 앱니다. 드십시오. 이게 그 아이의 포도주요.

성례전을 행하는 성직자들의 전례문보다 더 생생한 문학적 전례문을 찾아 들려주면서 그이는 무리카의 빵과 포도주를 먹고 마신다는 것은 그를 기억하는 행위인 동시에 그가 지향했던 세계를 긍정하는 일이라고 덧붙입니다. 그는 뿌옇게 쌓인 먼지를 털고 역사의 더께를 벗겨, 시간의 외면속에서 잊혀지려는 사람을 찾아내어 우리에게 사람을 소개해주고 그들이 걸은 길의 아름다움과 인간다움을 일러주는 거지요. 그렇게 그들이 걸은 그 걸음과 그들이 열어놓은 그 길들로 인하여 우리도 지금 이나마 온 것 아니겠냐고 묻는 거지요.

이 책을 덮으며 든 제게 그런 생각이 들었습니다. 그이는 듣는 이로 하여금 부끄럽지 않도록 비껴서서 조용히 말하곤, 짐짓 모른 채 자기 걸음을 천천히 내딛는 이라고요. 마치 손가락질과 돌팔매질을 준비하곤 자기 의의 분노 가득한 이들에게 조용히 한마디하고는 고개를 저들과 눈마주치지 않으려 고개를 숙이고 땅바닥을 향한 어떤 분처럼 말입니다. 사유도 진정한 공감도 허용하지 않는 자본주의라는 매트릭스에서 뿌리가 없어 불편해하는 인간의 숲에서 고통과 아픔에 공감하며 서로 기대어 가자는 것 같습니다. 상대가 응하기까지 말없이 기다려주다가 가까이 가면 눈빛을 잠시 맞추곤 고개를 돌려 자신에게 주어진 길을 바라보며 다음 걸음을 내딛는 이 말입니다. 그런 의미에서 비유를 들려주어 삶의 기반을 흔들고 다시금 사유하도록 도전하되 판단하고 심판하며 정죄하는 식으로 공격하지는 않은 –크로산의 표현- 예수의 걸음에 그도 동행하고 있네요. 하많은 그리스도인들이 도전하지는 않고 공격에 앞장서는 시대인지라 도무지 믿음의 걸음이 뭔지 몰라 갈팡질팡하는 이들에게 맑은 샘이 있어 다행입니다.

무엇보다 고마운 것은 글과 소리가 좀처럼 일치하지 않는 이 시대에 그이의 글이 가끔 만나서 듣는 목소리와 조금도 다르지 않아서 더없이 고맙습니다.

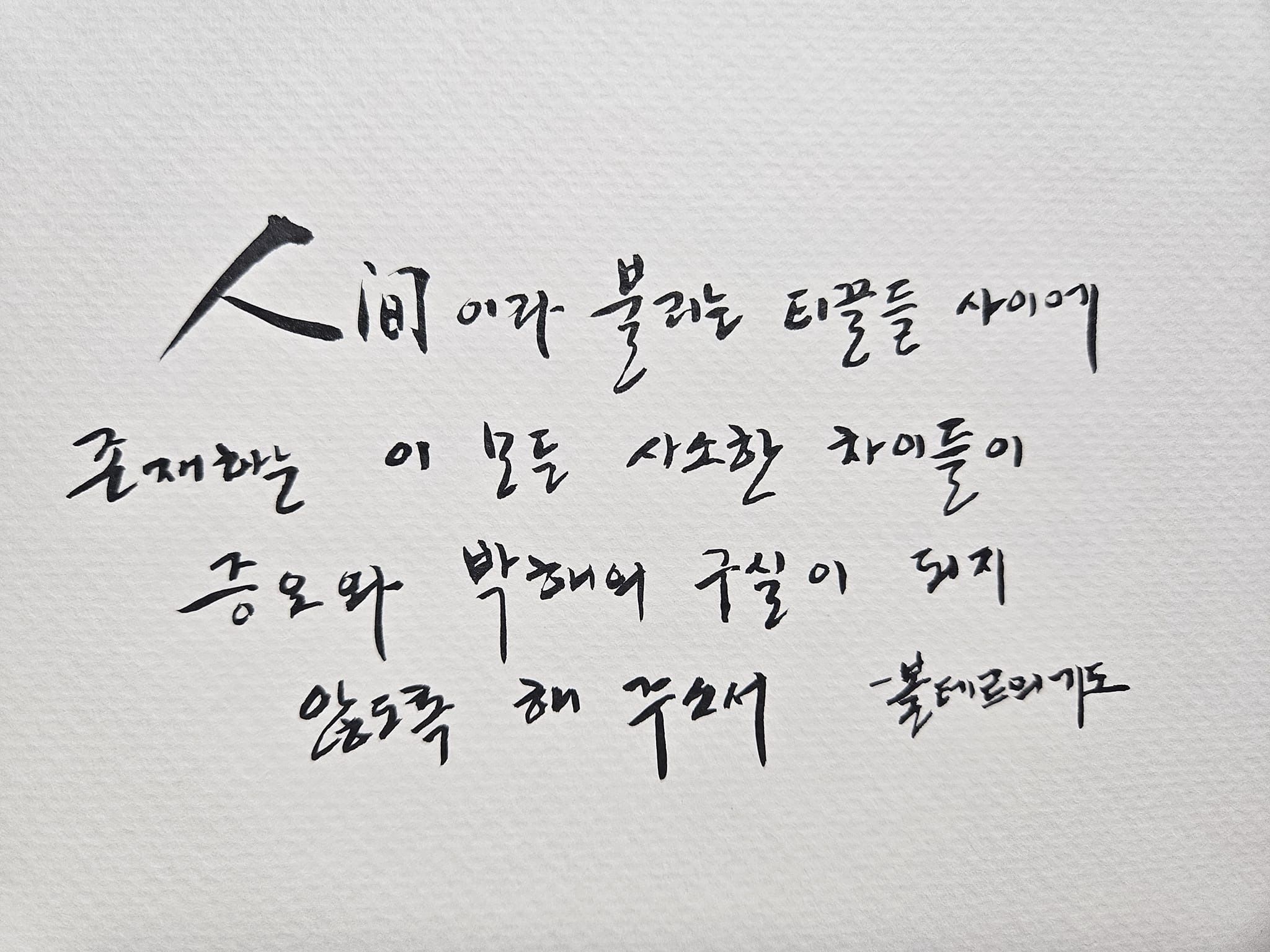

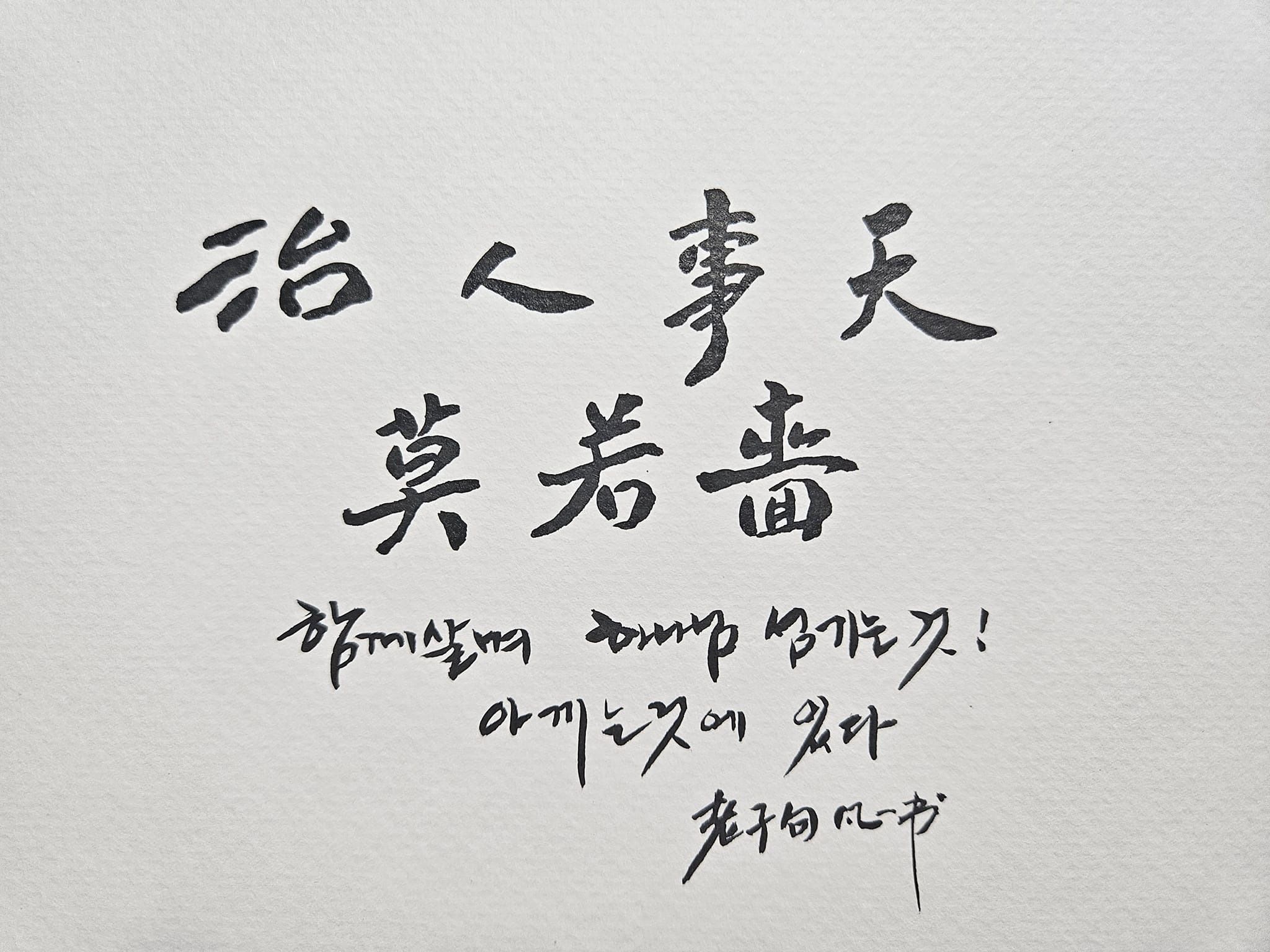

* 사진은 글에서 나온 문장들 중에 마음에 남아 썼습니다.

송대선/ 오경웅이 쓴 《시편사색》을 옮기고 해설을 썼다.

'<꽃자리> 출간 책 서평' 카테고리의 다른 글

| 여성 설교의 현주소와 미래 전망 (0) | 2024.10.31 |

|---|---|

| 여성 신학자, 설교자들의 육성을 직접 들어본다 (3) | 2024.10.08 |

| 김기석 읽기에서 배운 가장 큰 미덕 (12) | 2024.09.07 |

| 시대의 예언자가 부르는 아리랑 (0) | 2024.05.08 |

| 김민웅 목사의 언어, 말, 소리, 메시지 (0) | 2024.04.25 |

댓글